地名に見る富里の歴史(第14回 十倉編2)

- [更新日:]

- ID:2460

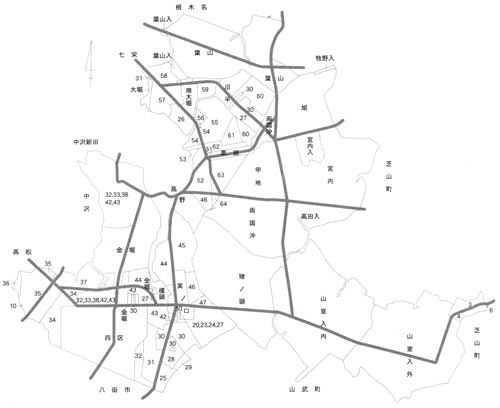

十倉の地名には、数字の後に榎が付く地名が多くあります。

高野牧であったころの牧場には榎の木が多く自生していたのでしょうか。数字は開拓の順番を示しているのでしょうか。

明治維新の政変によって、失業者と東京の窮民を小金、佐倉牧へ移住・開墾と、耕地化の殖産政策が取られました。

「旧高野牧移民下調書」によると、明治4年に高野牧に入植した人々には、開墾会社が用意した実の口、金堀、猪之頭、追分、旧平、両国の6か所の各農舎があり、所在するところの地名が付けられていたと思われます。

十倉は、小金牧、佐倉牧の開墾で十番目に開拓されたため「十倉」と付けられました。

十倉には、52の地名がありますが、その中に数字の後に「榎」が付いたものや、数字が連なったものがあることなどから、開墾の順番に付けられたと思われます。

実の口は、明治7年に「巳の口」が「実の口」に改められています。

明治8年、大久保利通により牧羊場地が選定され、その本庁を両国に置くことになりました。ここを一区として、二区から五区の地域に分け西洋式農法が行われ、育羊は両国の一区と三区の一部で行われていました。

明治13年、政府は民間の工業勧誘のため、各省所管の土地や施設を整理して、払い下げの通達を出しました。このことにより、翌14年に四区(金堀)と五区(獅子穴)が払い下げられて開拓が始まり、二区は明治44年、三区は大正2年に開拓が行われました。そして、明治8年に区割りされた二区、三区、四区は通称として残り現在に至っています。

金堀は、四区の区画の中に含まれていたが、『下総御料牧場史』によると牧羊場開設時には「両国沖金堀」という地名が記され、明治初期からの名称であったようです。また、富里村史によれば、現在「高松入」とされている地区は、明治15から16年ころ、武州からの入植であると書かれています。

市制施行にあわせて「大字御料」を「御料」と改めた御料には、現在の小字名は甲地(こうち)、旭(あさひ)、宮内(みやうち)、葉山(はやま)ですが、昭和21年の測量時には、甲地、丁地、旭、宮内、葉山がありました。

御料の地名と深く関わる御料牧場の変遷は、明治8年の牧羊場の選定から、その後明治13年に下総種畜場となり幾度かの改変をして、昭和17年に下総御料牧場と改称されています。

その後、戦後の下総御料牧場開放地の開拓を巡り紛争が起きて、昭和21年に御料牧場内の測量が実施されました。現在の旭、宮内区はこの時点の測量により確定され、地名もこの頃に付けられたものと考えられます。また大字御料は、「大字十倉」の地域から分かれたため「大字御料」としたものと考えられます。

十倉・御料字図

※昭和43年11月27日発行の富里村土地宝典をもとに作図

※数字は榎の字名を示します。

参考文献

富里村史 通史編

1981年7月 富里村史編さん委員会

※広報とみさとに掲載されたものを再構成しています。

お問い合わせ

富里市役所教育部生涯学習課

電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます