地名に見る富里の歴史(第2回 久能編)

- [更新日:]

- ID:2421

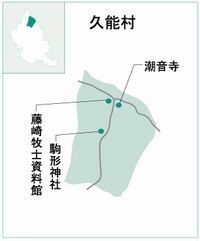

久能村は、現在の久能や桜台にあたる地域です。伝統ある久能の獅子舞や、この地域の小字(こあざ)の由来などを通して、久能村の昔の風俗をかいま見たいと思います。

久能は、根木名川の西岸にあり日吉倉の南側に位置し、地形や自然環境は日吉倉とほぼ同じです。

久能には、沖田、矢多田、竹ノ下、笠井田、大上、五木谷津、下根々子、上根々子、田向、池田、上池田、下池田、錠際(じようぎわ)、古木戸、新田、臼木、横谷津、久保台、塚越、耕地、境内、比丘尼内(びくにうち)、下谷津、寺澤、高野、宮谷、井戸尻、庚塚(かねづか)、小中台という小字名があります。

地名には自然や、地形によるものと古事などに因んで付けられ、その由来について考えてみると興味がわきます。

上根々子には、古い時代に寺があったと言われていますが、境内にある潮音寺は、大同年間に都筑刑部久能という人が観音像をもって当地に住み、草庵を建立したことが創始と伝えられ、天正年間に真言宗から日蓮宗に改宗されています。また海の潮の音が聞こえたことから、潮音寺と付けられと伝えられています。

駒形神社のあるところの字名は、比丘尼内で尼寺があったところと考えられます。神社の境内で、古くから1月20日には湯立神事とオビシャが執り行なわれ、4月3日と8月28日(現在では8月の最終日曜日)は獅子舞が奉納されています。

古文書には、天正18年(1590年)松平伊昌書立に「久濃村」の記があります。慶長9年(1604年)の検地帳に香取郡印東庄佐倉領と記され、この時久能村は香取郡に属していました。

文化9年(1825年)久能村と大和村が、用水堰の設置をめぐり出入りがあったことが記されています。

安政3年(1856年)久能村は家数30戸で、百姓の傍ら質屋、酒造を営み農閑期には薪や炭の生産をしていました。明治3年には31戸、人数168人の村でした。

久能には県指定の佐倉牧士資料があり、藤崎牧士史料館に展示してある牧士資料は主に取香牧に関係する資料です。昔から久能と日吉倉は、米が取れ経済的に豊かであったようです。今も残されている酒屋さんの石垣、そして300年前から伝わる獅子舞、いつまでも残して欲しい伝統と歴史が感じられる久能です。

久能の獅子舞

参考文献

富里村史 通史編

1981年7月 富里村史編さん委員会

※広報とみさとに掲載されたものを再構成しています。

お問い合わせ

富里市役所教育部生涯学習課

電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます