令和5年度若者プロジェクトチームによるまちづくり

- [更新日:]

- ID:14227

第3期・若者プロジェクトチームによるまちづくり

第2次富里市協働のまちづくり推進計画(改訂版)の実行計画に基づき、若者が地域課題の解決及び持続可能な開発目標(※SDGs)の達成に向けて、セミナーなどを通じ、まちづくりに参加することにより、地域に誇りと愛着を持ち、持続可能な自立したまちづくりにつなげていくことを目的として事業を展開していきます。

主な事業内容は、次のとおりです。

- 令和5年7月から令和6年1月までに16回程度開催

※日程の詳細については、添付ファイル(募集案内または実施要項)をご覧ください。 - 若者プロジェクトチームを立ち上げ、地域活動しながら、地域課題を把握するほか、SDGsの取組を学習します。

- SDGsを取り入れ、地域課題の解決方法について検討し、検討結果を踏まえて、事業提案を行い、事業を実施します。

- 事業の振り返りを行い、活動報告書を作成し、活動報告会を開催します。

- 若者プロジェクトチームメンバーの活動は、原則として無償ボランティアです。

※SDGsは、平成27年(2015年)9月の国連サミットにて、全会一致で採択されました。「誰一人取り残さない」持続可能でより良い社会を目指す世界共通の目標であり、2030年を年限とする17のゴール(目標)、169のターゲット、232の指標が定められています。

若者の視点で富里市をウオッチング!未来へつなぐ活動

第16回・若者プロジェクトチーム活動

第16回の活動は、1月13日(土曜日)に開催しました。第3期生の最後の活動となる「活動報告会」です。7月から若者プロジェクトチーム活動が始まり、メンバーの皆さんは、学業はもちろんのこと、就職活動や部活動と両立しながら活動に参加してきました。自分たちの暮らしている富里について学び、地域課題に対し、解決方法を見出し、企画・立案し、事業実施をしたことにより、まちづくりには、何が必要なのかも感じとったのではないでしょうか。

第3期生の活動報告(要約)をご紹介します。

集合写真

寒さに負けない!富里愛で熱くなろう!ホットフードフェス We Love Tomisato

私たち第3期若者プロジェクトチームは、テーマを「まちづくり」としました。市民活動団体「富里の明日を考える会」から話を聞き、団体が令和2年度に実施したアンケート結果の公共交通の認知度を知り、「NPO法人夢のカタチふぁーむ」で、農業体験を行いながら有機農法と有機野菜について学び、担い手不足などの現状を知りました。

課題は、人口増加が見られず、新型コロナウイルス感染症の影響により住民同士の交流が希薄になってきていることと、富里の魅力が市内・市外に伝わっていないのではないかということを挙げました。

富里の魅力を伝え、市民に愛着を持ってもらい、人と人が交流できるイベントを解決方法として挙げました。富里愛を表現するため、会場をピンク色に装飾したり、富里をもっと知ってもらうクイズなどいろいろとアイディアを出し、(株)千葉うまかっ部屋の香取代表取締役と、(有)サダ・アートの鈴木代表取締役からアドバイスをいただきながら、企画をつくりあげていきました。

令和5年12月2日(土曜日)に、富里中央公園イベント広場を会場に、「来場者はピンク色のアイテムで富里愛を表現する」、「B級野菜を賞品とする富里の関するクイズラリーに実施」、「ハートアートの制作」、「富里産の食材を使用したキッチンカーの出店」、「富里の魅力アンケートの実施」、「撮影スポットの設営」など盛りだくさんの内容で実施しました。

事業を実施して、クイズラリーのコースが分かりづらかったことや、イベントへの参加を促す声がけが少なかったなどの反省点もありましたが、コミュニティの活性化ができ、地域住民との交流ができたこと、クイズラリーやアンケートを通して、富里の魅力を伝えることができたと思います。「人が優しい」という富里市の住民性が、今回のイベントで、ピンク色の物を身につけてくださったことにもつながっているのではないかと思いました。

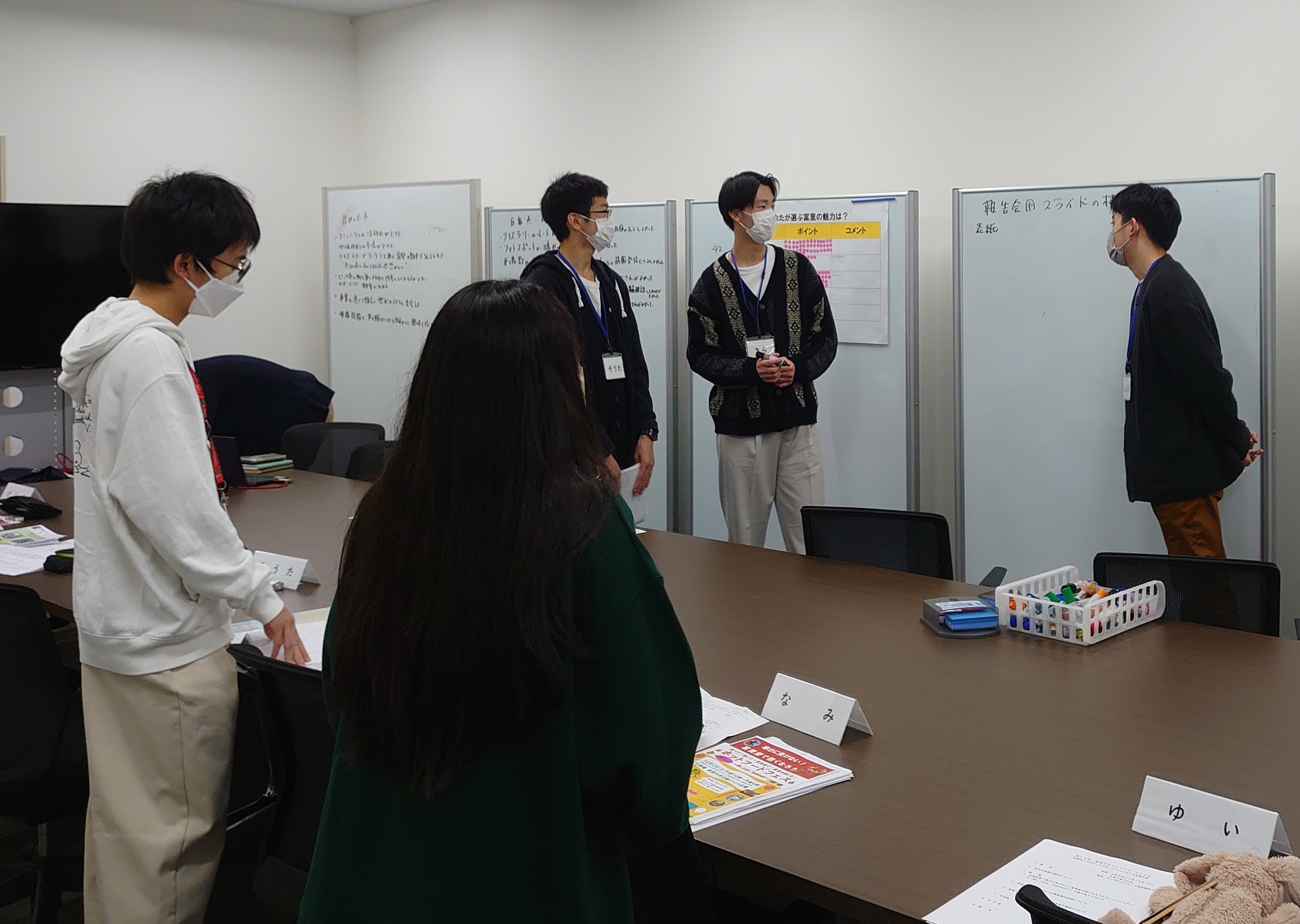

メンバーが順番に事業報告

総評を述べる市長

第15回・若者プロジェクトチーム活動

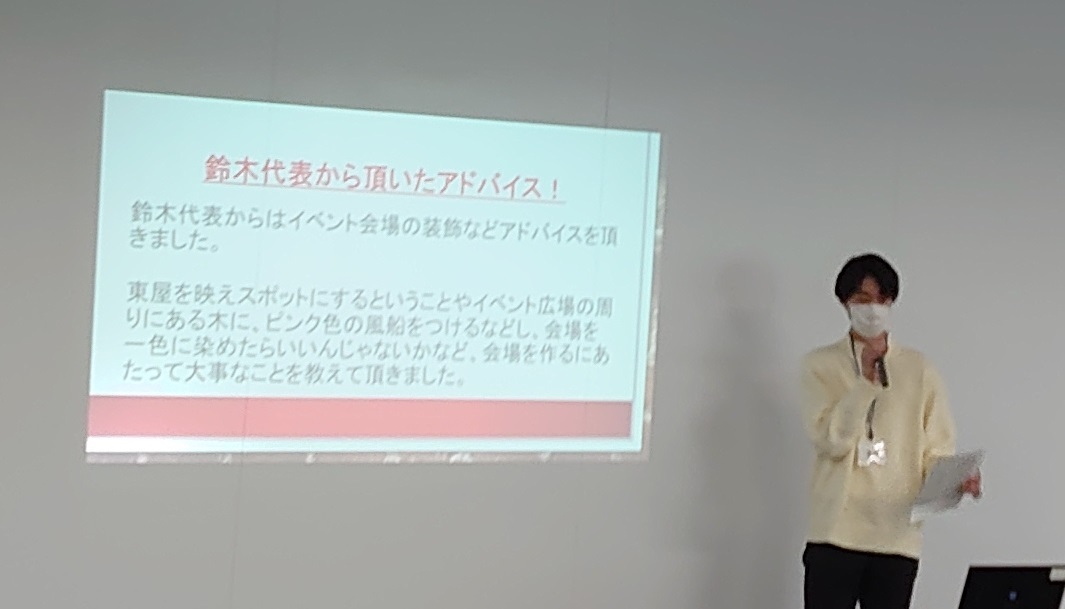

第15回の活動は、令和6年1月5日(金曜日)に開催しました。今回は、若者プロジェクトチームメンバーで、活動報告会の資料を確認し、修正しながら、資料を完成させました。また、話すスピードなどに気をつけながら、リハーサルを行いました。

資料を最終確認

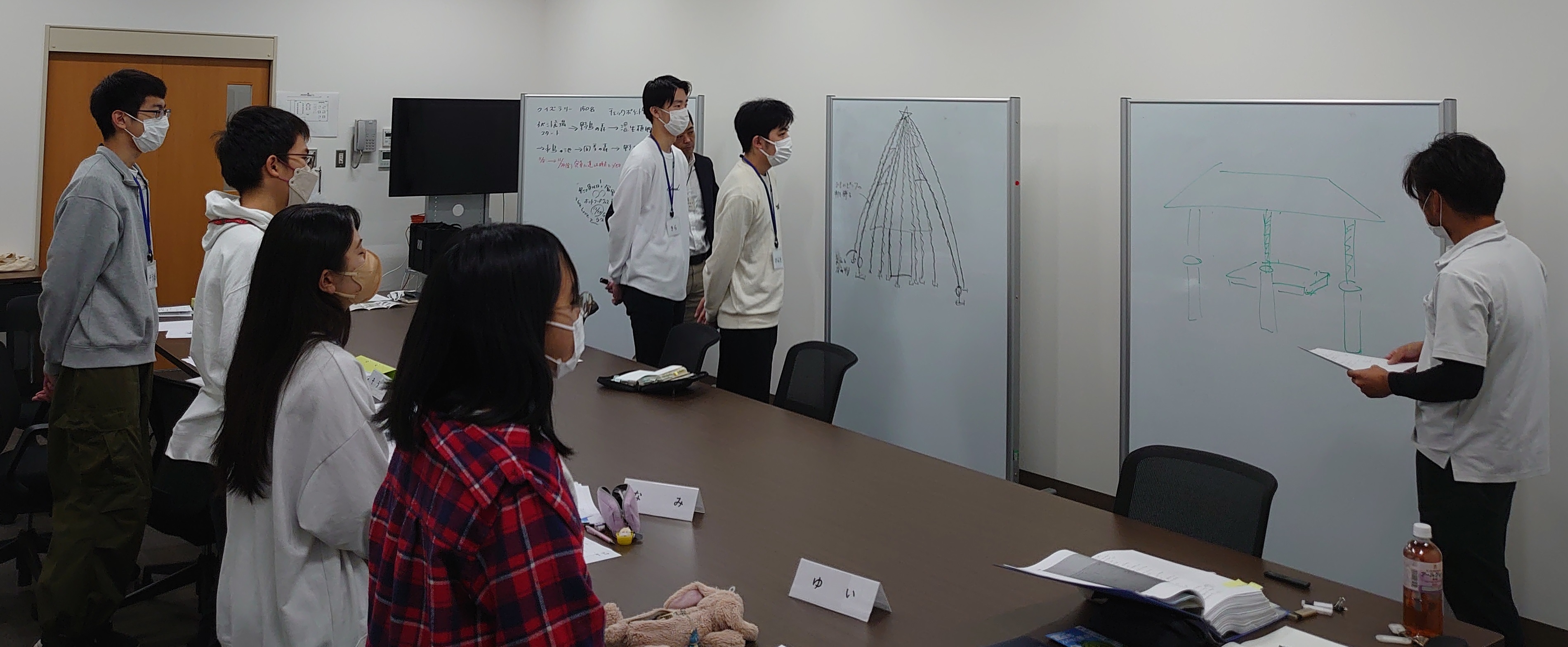

リハーサル風景

第14回・若者プロジェクトチーム活動

第14回の活動は、12月16日(土曜日)に開催しました。今回は、実施した企画事業の振り返りとして、良かった点、反省点・改善すべき点などを挙げたほか、富里の魅力アンケートの結果及び活動報告書会の資料について協議を行い、活動報告会の資料を作成しました。

良かった点については、コミュニティの活性化ができた。クイズラリーやアンケートを通じ、参加者に富里の魅力を伝えることができた。事業を通じて、幅広い世代の人たちと出会えたなどが挙げられ、反省点・改善点では、来場数が少なかった。ネット環境のない人たち向けにスーパーなどにチラシを掲示できれば良かった。フォトスポットが暗かったので、事前確認しておけば良かったなどの意見が出ました。

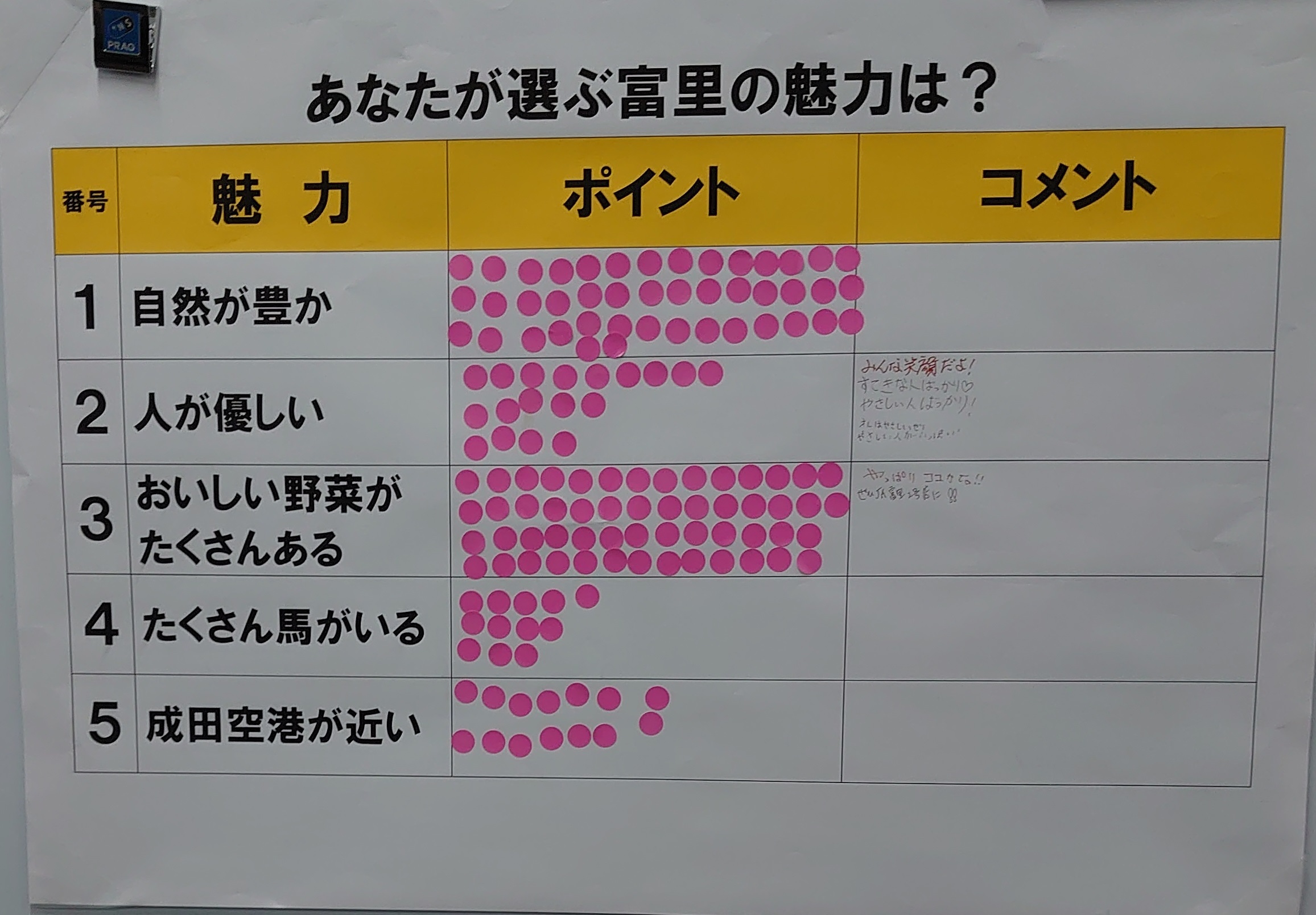

富里の魅力アンケートでは、「おいしい野菜がたくさんある」が54票と一番多く、次に「自然が豊か」が44票、「人が優しい」が18票、「空港が近い」が14票、「たくさん馬がいる」では12票という結果でした。

これらの結果なども、活動報告会で発表していきます。

企画事業の振り返り

ご投票ありがとうございました

活動報告会の資料構成を協議

第13回・若者プロジェクトチーム活動

第13回の活動は、12月2日(土曜日)に開催しました。今回は、企画事業「寒さに負けない!富里愛で熱くなろう!We Love Tomisato」の実施日です。

若者プロジェクトチームメンバー(以下、「メンバー」という。)は、午前8時30分にイベント会場である富里中央公園に集合し、まずはメンバー全員で、風船をいっぱい飾るフォトスポットを作り上げ、魅力アンケートブース、来場者で作り上げるハートアートブースの準備に取り掛かりました。富里産の食材を使用したキッチンカーが入場し、富里の魅力を伝えるクイズラリーの受付、各チェックポイント、ゴールには、市民活動推進課職員とまちづりコーディネーターがスタンバイ。

午前10時、メンバーによる開会宣言により、イベントはスタートしました。イベント開催案内に記載した来場の際は、ピンク色の物を持参するというルールに従い、多くの方々がピンクのアイテムを持参していました。持参されなかった方や子どもたちには、ピンクの風船を配付するなどして、会場がほのかにピンク色となりました。

「富里の魅力アンケートブース」は、「あなたが選ぶ富里の魅力は?」と題し、来場者が投票するというもので、「大きなハートアート制作ブース」は、来場者の方に小さなハート型のカードをボードに貼っていただき、大きなハートを制作するというものです。「クイズラリーブース」は、3つのチェックポイントで、紙コップに入った棒を引き、富里に関するクイズを選び、解答してゴールするものでした。SDGs活動の意識を高めていただくため、参加者全員に農家さんから提供いただいたB級品のにんじんを提供したほか、得点に応じて、もらえる野菜等の数が変わるというお楽しみもありました。キッチンカーの方々も、富里産の食材を取り入れて料理を提供いただき、来場者の方々は、「食べて」、「動いて」、「富里愛」で富里を感じられたのではないでしょうか。午後4時にメンバーによる閉会宣言によりイベントは終了しました。

今回の活動は、来場者参加型で実施し、ピンクのアイテムを持参したくださった市民の方々をはじめ、野菜等を提供してくださった農家の方々、キッチンカーを出店してくださった事業者の皆様方の御協力をいただいたことにより、実施することができました。ありがとうございました。事業を通じて、富里市民の方々等の行動により、心が温まりました。

メンバーからは、イベントを実施するのはたくさん大変なこともあるが、参加してくれた方が楽しく過ごしている姿を見ると、実施してよかったと思いました。大きなトラブルもなく事業を実施できたのはイベントに参加してくださった方々や協賛・出店してくださった方々のおかげです。このことを忘れずに、残り少ない活動を全力で取り組みたいと思いますなどの感想が寄せられました。

メンバーがそろって開会宣言

富里の魅力アンケート

小さなハートで、ハートアートを制作

イベント会場の様子

クイズラリーのチェックポイント

最終チェックポイント

第12回・若者プロジェクトチーム活動

第12回の活動は、11月26日(日曜日)に開催しました。いよいよ、今回は、企画事業の案内チラシについて意見を交わしたり、クイズラリーの問題や配点を考えたり、来場者参加型の製作部分についても検討しました。若者プロジェクトチームメンバーからは、「細かい部分を決めていくところが難しかった。」、「残りの期間が短いので、精一杯がんばり、無事に開催できるようにしていきます!」などの感想や意気込みが寄せられました。

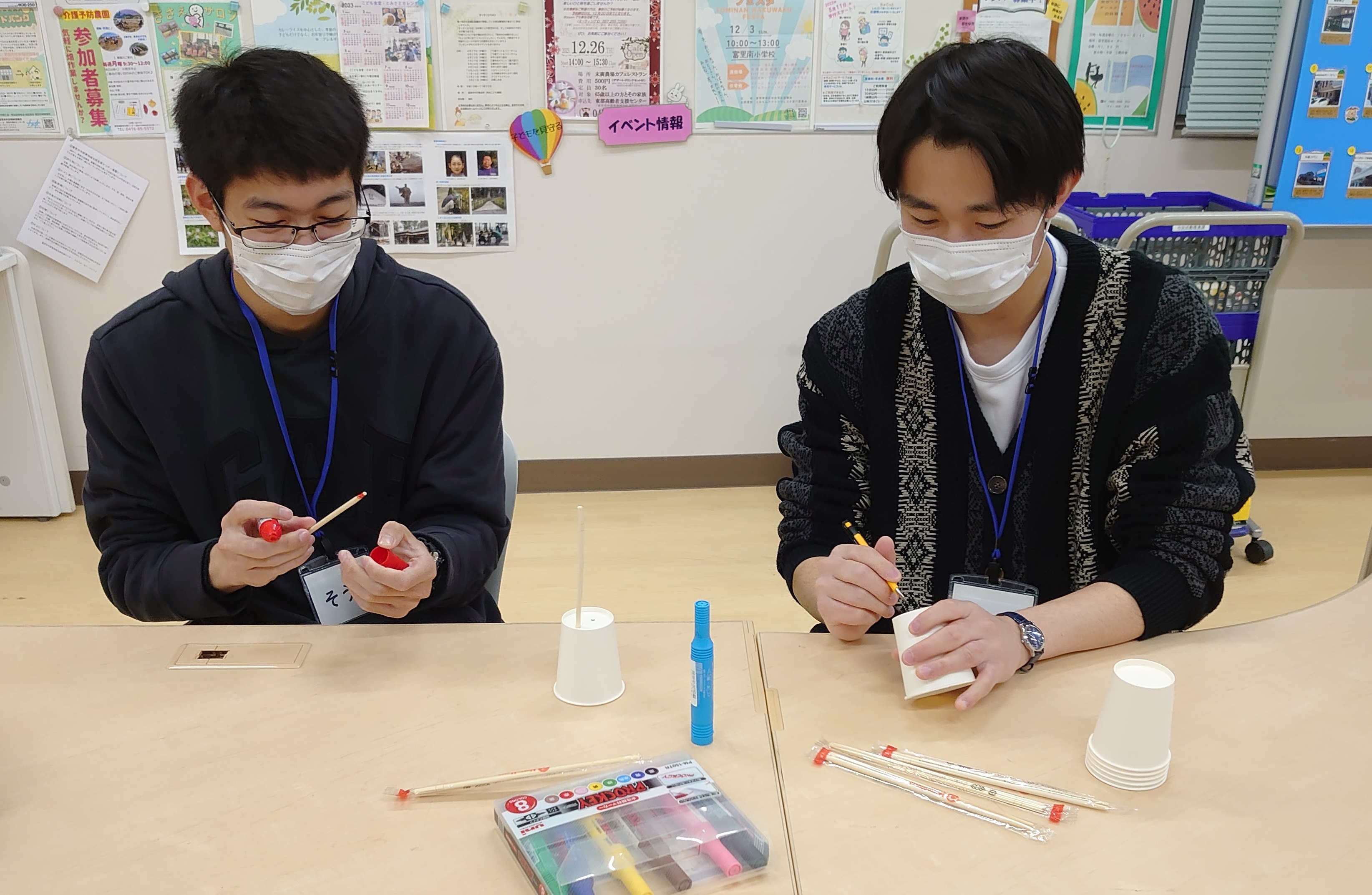

出題するクイズは参加者が引く棒の色で決まります

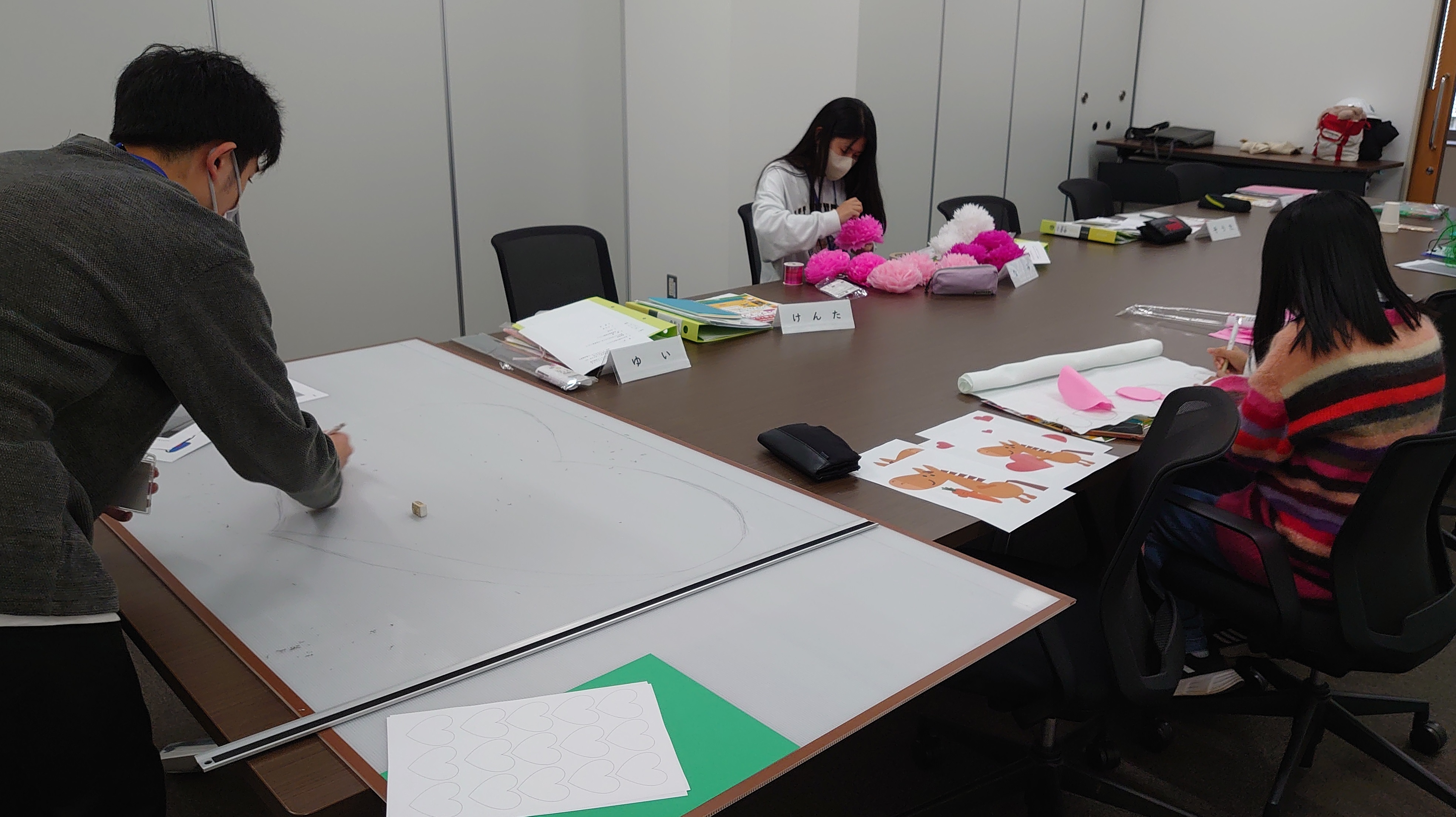

ハートアート用のボードづくり

フォトスポットの飾りづくり

第11回・若者プロジェクトチーム活動

第11回の活動は、11月25日(土曜日)に開催しました。今回は、企画事業の各担当ごとに分かれて作業しました。クイズラリー担当の若者プロジェクトチームメンバー(以下、「メンバー」という。)は、コースを確認した後、富里の魅力を伝えるクイズをパソコンで作成しました。フォトスポットと富里の魅力アンケート担当のメンバーは、花飾りを丁寧に作成し、ハートアート担当のメンバーは、ハートアート作品の土台となるボードに下書きをしたりして準備を進めました。クイズラリー担当のメンバーからは、安全面に十分配慮して、参加者全員が楽しめるように実施したい。ハートアート担当のメンバーからは、ハートのサイズを決めるのが難しかったなどの感想が寄せられました。

準備開始

クイズを作成

第3期若者プロジェクトチーム企画事業決定!

お待たせいたしました。第3期若者プロジェクトチームの企画事業を発表します。

まちづくりをテーマに、SDGs学習会や地域での体験活動を通し、課題の抽出を行ってきた若者プロジェクトチームメンバー。人口がなかなか増加しない現状から、富里の魅力が伝わっていないのではないかということで、富里の魅力を発信するイベントを企画しました。食べて!動いて!富里愛で!富里を感じる内容となっております。皆様のご来場をお待ちしています。

事業名

「寒さに負けない!富里愛で熱くなろう!ホットフードフェス We Love Tomisato」

皆さんの御来場をお待ちしております

開催日時

令和5年12月2日(土曜日)

午前10時から午後4時まで

会場

富里中央公園イベント広場

※雨天時は、とみさと市民活動サポートセンター側駐車場で、内容を一部変更して実施します。

お車でお越しの際は、臨時駐車場をご利用ください

内容

- 来場の際は、ピンク色の物を身に付けたり、持ってきてください。

富里愛を、ピンク色の物で表現しましょう。 - 富里産食材を使用したキッチンカー

6台のキッチンカーが会場に集合します。 - みんなで作る大きなハートアート

来場者の方々が、小さなハート型のカードをボードにはり、大きなハート型アート作品を作ります。 - クイズラリー

富里市にちなんだクイズが出題されます。

※当日、グループで申し込みください。先着150名までとなっています。

協賛・ボランティアの募集

クイズラリーの景品を協賛してくださる方、運営のお手伝いをしてくださる方を募集しています。

ご協力いただける方は、市民活動推進課までご連絡願います。皆様のご協力をお待ちしております。

第10回・若者プロジェクトチーム活動

第10回の活動は、11月4日(土曜日)に開催しました。今回は、企画事業の案内チラシについて意見を交わしたり、クイズラリーの問題や配点を考えたり、来場者参加型の製作部分についても検討しました。若者プロジェクトチームメンバーからは、「細かい部分を決めていくところが難しかった。」、「残りの期間が短いので、精一杯がんばり、無事に開催できるようにしていきます!」などの感想や意気込みが寄せられました。

チラシの字体選びから始めました

準備を進めるメンバーたち

第9回・若者プロジェクトチーム活動

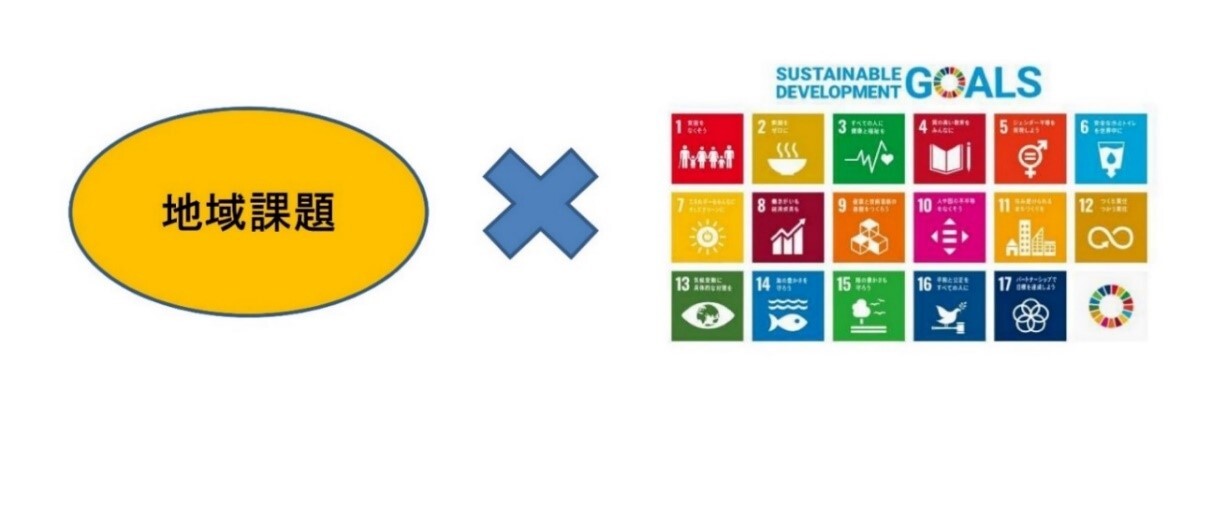

第9回の活動は、10月21日(土曜日)に開催しました。今回は、イベント会場の装飾も手掛け、さまざまなアイキャッチを製作されている有限会社サダ・アート代表取締役鈴木優作氏をアドバイザーにお迎えしました。

鈴木代表からは、普段、仕事を受注した際に考えるべき事項をはじめ、看板や装飾を施した際の安全対策、今まで手掛けられた事例などについても御紹介いただき、若者プロジェクトチームメンバーのアイディアを広げていただきました。また、企画事業実施に当たっては、ゴール地点を決めて、何をやらなければいけないのか、何が必要なのかを挙げていき、ひとつ、ひとつをクリアしていかないといけない。いろいろな人たちの協力が必要なので、覚悟が必要であることを忘れてはいけないと教えていただきました。若者プロジェクトチームメンバーからは、「大変かもしれないが、やりきったら、すごく良い経験になると思うので、がんばりたい。」、「地域で開催されているお祭りなどは、裏方で大変な思いをしてくれているからこそ、成功しているのだと感じます。感謝の気持ちを忘れてはいけないと思いました。」との感想が寄せられました。

いろいろな事例を御紹介いただいた鈴木代表

出来上がりをイメージすることが大事

第8回・若者プロジェクトチーム活動

第8回の活動は、10月7日(土曜日)に開催しました。今回は、観光分野に精通し、千葉の魅了を発信されている株式会社千葉うまかっ部屋代表取締役香取慶紀氏をアドバイザーにお招きしました。

香取代表からは、どのようにしたら、集客できるのか、魅力を発信できるか、イベントのネーミングの付け方をはじめ、イベントの組み立て方、そして、マーケティングに至るまで、教えていただきました。イベントのコンセプトは、イコール「イベント名」であるため、若者たちが考えているイベント名について、「熱くなろう」、「富里らしさ」というのであれば、そこからアイディアをどんどん出して、もっと大胆な発想をしていくのが良いのではないか、というアドバイスをいただきました。メンバーたちは、前回挙げたイベント内容をコンセプトに合うものに再検討しました。そして、香取代表からいくつかあるイベント内容を作り込む手順まで御指導いただき、若者プロジェクトチームメンバーからは、「どう発信していくか、何を核にすれば集客できるのか等、興味を持ってもらえることが重要であることを学ぶことができた」、「成功できるように、全力でがんばりたい」などの感想が寄せられました。

香取代表からイベント企画のコツを伝授

香取代表の話に聞き入るメンバーたち

第7回・若者プロジェクトチーム活動

第7回の活動は、当初活動を予定していた令和5年9月16日(土曜日)は、若者プロジェクトチームメンバーの学校行事と重なったため、活動をお休みとし、9月30(土曜日)に開催しました。

今までの活動の振り返りを行い、「まだ、まだ富里の魅力が伝えきれてない」ということを課題として、富里の魅力を伝えるイベントを開催することを確認しました。まず、初めに、企画事業名を若者プロジェクトチームメンバーが個々に考え提案していきました。イベントの内容については、来場される方に、ピンクの物を身に着けてもらうことや、ゲーム、クイズ、ダンス、販売ブース、ワークショップのコーナーなどのいろいろなアイディアが出されました。次回、アドバイザーからの助言を受け、実効性の高いものになりましたら、企画事業を発表させていただきます。もうしばらく、お待ちください。

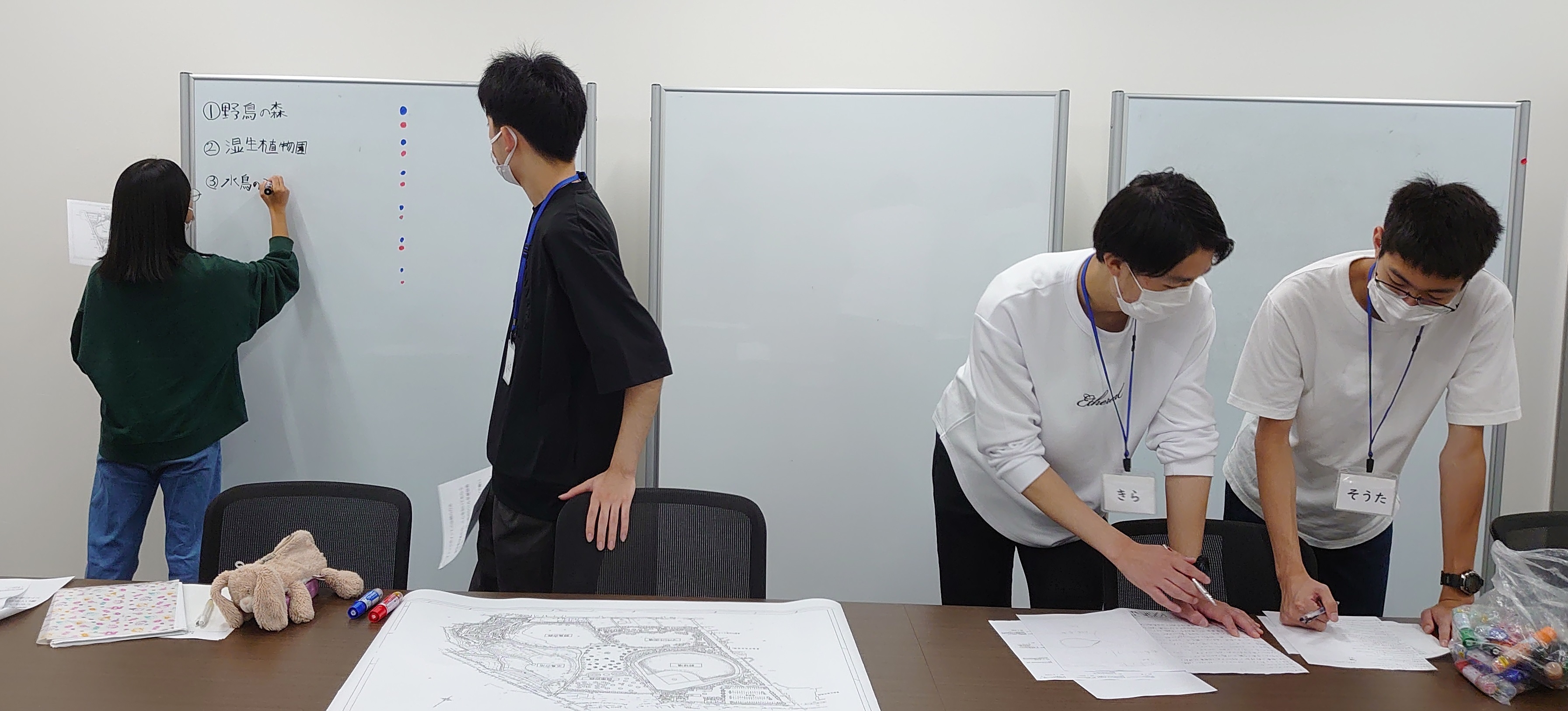

イベントのイメージを膨らませます

会場図を書いてみました

第6回・若者プロジェクトチーム活動

第6回の活動は、令和5年9月2日(土曜日)に開催しました。若者プロジェクトチームの参加人数が少なかったため、第3回の公開学習会「SDGs学習会」において、影山先生から教えていただいた「SDGsイシューマップ」を使って、「地域の魅力が伝わりきれていないこと」により、どのようなことが起きるのかを考え、人口が減り、お金が入らなくなり、まちが発展しなくなり、若者が流出し、高齢化のまちになるとという意見や、人口が流出して、コミュニティが衰退し、人口が減り、農業の担い手がいなくなり、農業が衰退していくのではないかという意見が挙がりました。若者プロジェクトチームメンバーが挙げた連鎖を更に掘り下げていくと、SDGsの目標の1から17までのゴールへつながっていきます。負の連鎖を止め、正の連鎖へ転換していくために、若者プロジェクトチームメンバーは、最終的な企画はどのようなものになるのか、楽しみです。

地域課題も解決方法も「連鎖している」ことを実感

他地域の取組を検索

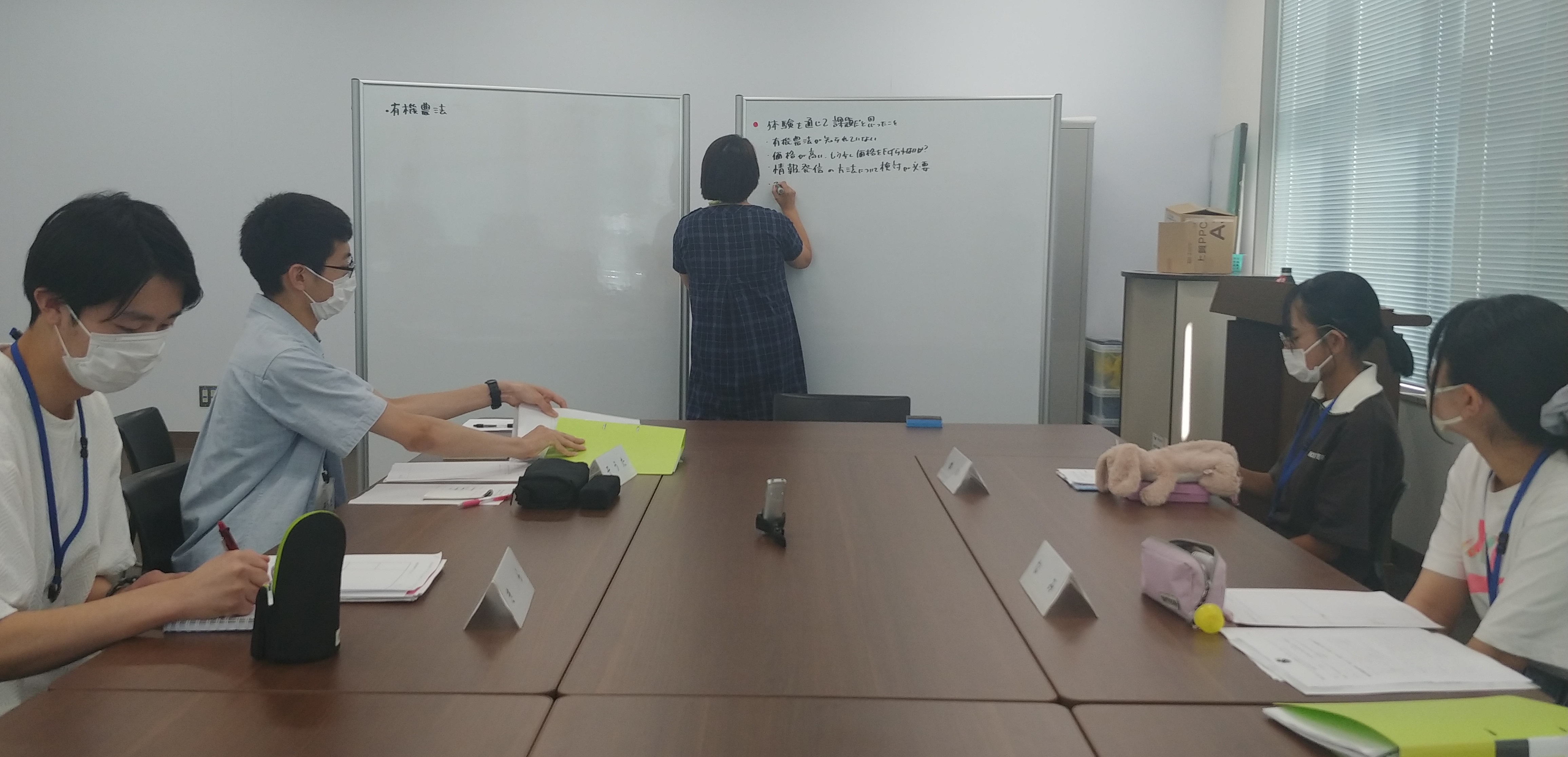

第5回・若者プロジェクトチーム活動

第5回の活動は、令和5年8月18日(金曜日)に開催し、若者プロジェクトチームメンバーは、地域課題とその要因などについて考え、解決方法について協議しました。

まず初めに、第4回の体験活動などを通じて、感じたことや思ったことなどを挙げていき、新しい交通システム「デマンド交通」があまり知られていないことや、有機農法・野菜が知られていないので、販売している場所に目立つポップを作ってアピールしてはどうか、動画やラッピングバスなどにより情報発信したり、共感を得られるようにしたらどうかなどの意見などが出ました。

次に、全体的な地域課題と解決方法などについて協議し、歩道整備、自転車と自動車の距離が近いことについては、市民から情報を集める危険個所をアプリで知らせてはどうか、資源である馬の活用や、スイカやにんじんも有名だということがまだまだ知られていないので、スイカやにんじんのオブジェを街に置いてはどうか、小学生の視点で捉えた危険箇所マップを作成して知らせてはどうかなどの意見が出ました。

地域課題としては、「富里の魅力がまだまだ知られていない」として、富里の魅力を知る機会がない、市外との交流が少ない、観光客が少ない、みんなが協力し合える場がないなどの現状を挙げ、富里の魅力が伝わっていない、人とのつながりが薄くなっているなどの新たな課題を出し、要因としては、イベントが少ない、情報発信不足、商店街がない、市のランドマークがなくなったなどを挙げていきました。

まずは、前回の振り返りから

みんなで意見を出し

第4回・若者プロジェクトチーム活動

第4回の活動は、令和5年8月17日(木曜日)に開催し、若者プロジェクトチームメンバーは、地域で活動する市民活動団体から話を聞いたり、現場へ出向くなどの体験活動を行いました。

最初に、富里の明日について、多様な観点からテーマを設定・議論し、その結果を広く市民に発信することを目的に設立された「富里の明日を考える会」の伊藤会長、小川事務局長から、団体活動の概要、市が新たに取り入れた交通手段「デマンド交通」、市議会の様子がインターネットで配信されていることなどについて、説明を受けました。

若者プロジェクトチームメンバーからは、デマンド交通ができたきかっけを知ることができた、議会がインターネットで公開されていることを聞いて、見たいと思ったなどの感想が寄せられました。

次に、若者プロジェクトチームメンバーは、有機JAS認証の畑で、農業と福祉の連携している活動を行っている「NPO法人夢のカタチふぁーむ」の農場を訪れました。初めに、二階堂代表取締役と細渕理事から、有機JASについての説明を受け、農薬や化学肥料を使わずに、毎日、野菜の生育状況を確認し、草と虫と上手に付き合いながら、一人でも多くの人に安心でおいしい野菜を食べてもらいたいと願いを込めて野菜を栽培していると伺いました。そして、ブルーベリーの収穫体験、野菜の袋詰め体験をさせていただきました。最後に、二階堂代表取締役から、共生社会について触れられ、ご自身がカナダで体験された、障害のある方へ、みんなが自然に手を差し伸べていることや、障害者を後押しきることを出し合って社会をつくることの大切さを若者プロジェクトチームメンバーに伝えました。

若者プロジェクトチームメンバーからは、有機農法の大変さを感じた、有機野菜自体知らなかったので、もっと知ってもらい。環境に優しく、正にSDGsの取組だと思った、大変そうだが、楽しそうに作業されていた、協力してくれる人が増えると良いと思ったなどの感想が寄せられました。最後は、スタッフさんたちと一緒に記念写真を撮りました。

「富里の明日を考える会」の伊藤会長(左)と小川事務局長

熱心に聞くメンバーたち

感想を述べるメンバーたち

「NPO法人夢のカタチふぁーむ」で、初めての袋詰め体験

「共生社会について」説明する二階堂代表取締役

スタッフの皆さんと一緒に記念撮影

第3回・若者プロジェクトチーム活動

第3回の活動は、令和5年8月5日(土曜日)に開催し、第2回の活動内容について若者プロジェクトチームメンバーで共有し、地域活動で参加させていただく市民活動団体2団体を決定しました。

また、SDGsについての理解を深めるため、講師に合同会社J-doc company 代表社員の影山貴大氏を講師に迎え、公開学習会「SDGs学習会」を開催し、市民の方々にも御参加いただきました。

今回は、午前を第1部として講演会を行い、午後を第2部としてワークショップを行いました。

第1部の講演会では、初めに、アイスブレイクとして、水平思考ゲーム「うみがめのスープ」を行い、参加者は、問題に対し、いろいろな角度から物事を考えることを学びました。講演会では、「まちづくり×SDGs」と題し、地方創生の始まりから、SDGsに取り組むまでの流れ、SDGsイシューマップを使用し、日本で起きている課題を当てはめ、社会課題は連鎖しており、目の前の課題だけを見てはいけない、物事が動くからくりをしっかり考えるシステム思考が必要であることを教えていただきました。また、対話がなければ分断が起こり、負の連鎖が発生することのほか、SDGsの考え方を理解し、対話と協働を通じて地方創生が実現することや、SDGsの本質は、あるべき姿を先に決めてから、どうすればできるのかを考える、といったことも教えていただきました。

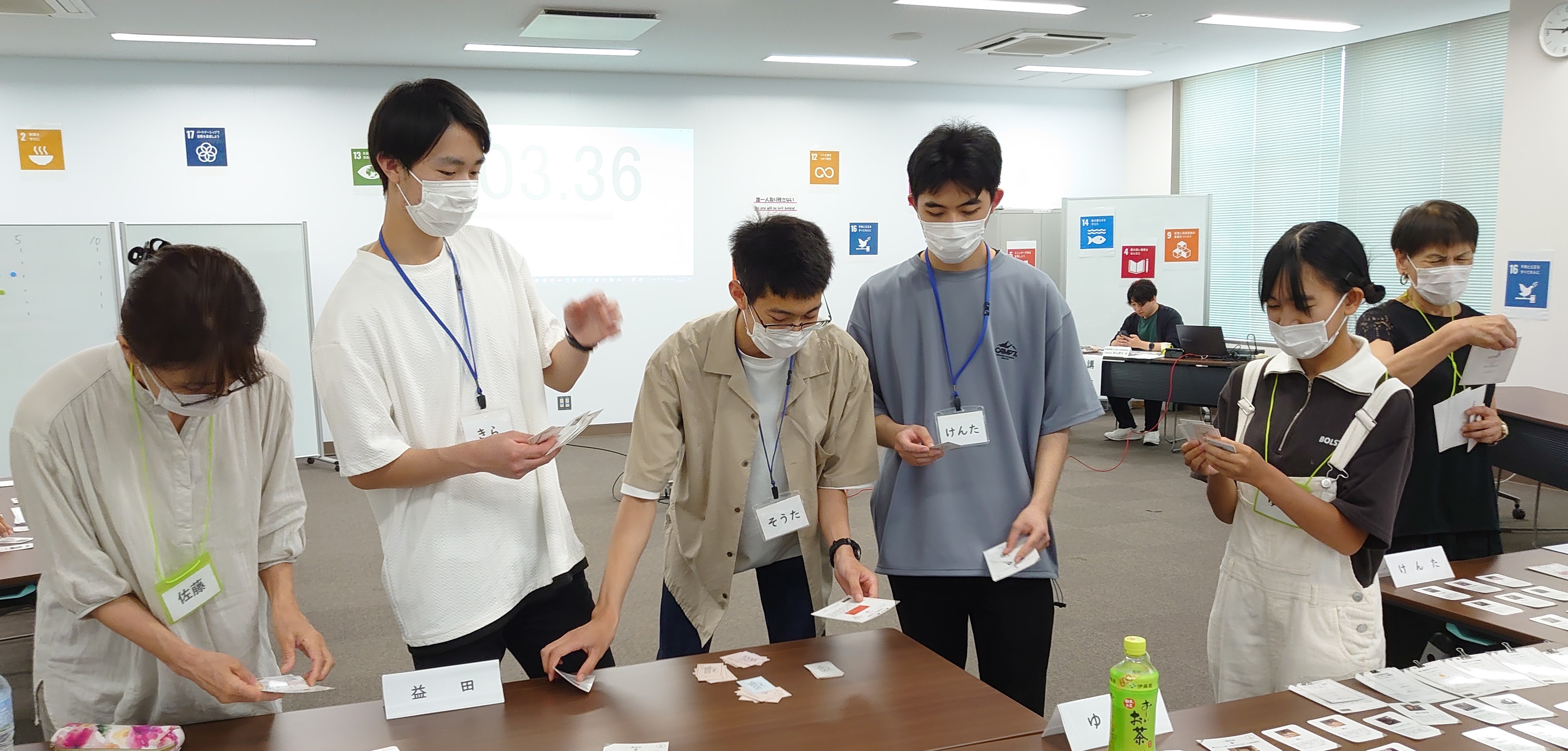

第2部のワークショップでは、「SDGs de 地方創生ゲーム」を行いました。参加者には、ゴールが書かれている自治体、商人、第1次産業者などの「プレイヤーカード」、活動するための資金「お金カード」、まちづくりに向けたあらゆる活動が書かれている「プロジェクトカード」、地域のモノやヒトなどの「資源カード」が入った封筒が配られました。参加者は、お金と資源を使い、プロジェクト活動を行い、最終的にゴールを達成させます。この時に行ったプロジェクト活動によって、地域のバロメーター「人口」、「経済」、「環境」、「暮らし」が変化していきます。1クール12分、これを4回繰り返します。最初、参加者は、個々のプロジェクト活動を実行するために、行動していましたが、最後の方になると、参加者同士が互いのプロジェクト活動やゴールを達成させるために協力し合う姿が見られました。最終的に地域のバロメーターは、「人口」1、「経済」4、「環境」5、「暮らし」2という結果でした。

影山先生からは、他の人と交わり、互いのゴールを確認し、プロジェクトを実行することがポイントで、まちづくりも分断が起きるとうまくいかない。このゲームで人口を増やすためには、経済と暮らしをあげていかないといけない仕組みになっている。視点をどこに置くかにより、効果が変わってくるので、課題の本質を見ることが大事であると述べられました。

参加者アンケートでは、非常に満足したと回答した人が多く、「今まで知らなかったそれぞれの目標、社会問題の関係性について知ることできた」、「SDGsを身近なものとして、自分事として考えることができるようになった」などの感想が聞かれ、若者プロジェクトチームメンバーからは、「特に、コミュニケーションを取ることが重要だということが分かり、SDGsの17の目標が大切になってくると実感しました」などの感想が寄せられました。

参加者を魅了する影山先生

熱心に聞き入る姿

協力し合う参加者たち

プロジェクト活動達成!

みんなで記念撮影

第2回・若者プロジェクトチーム活動

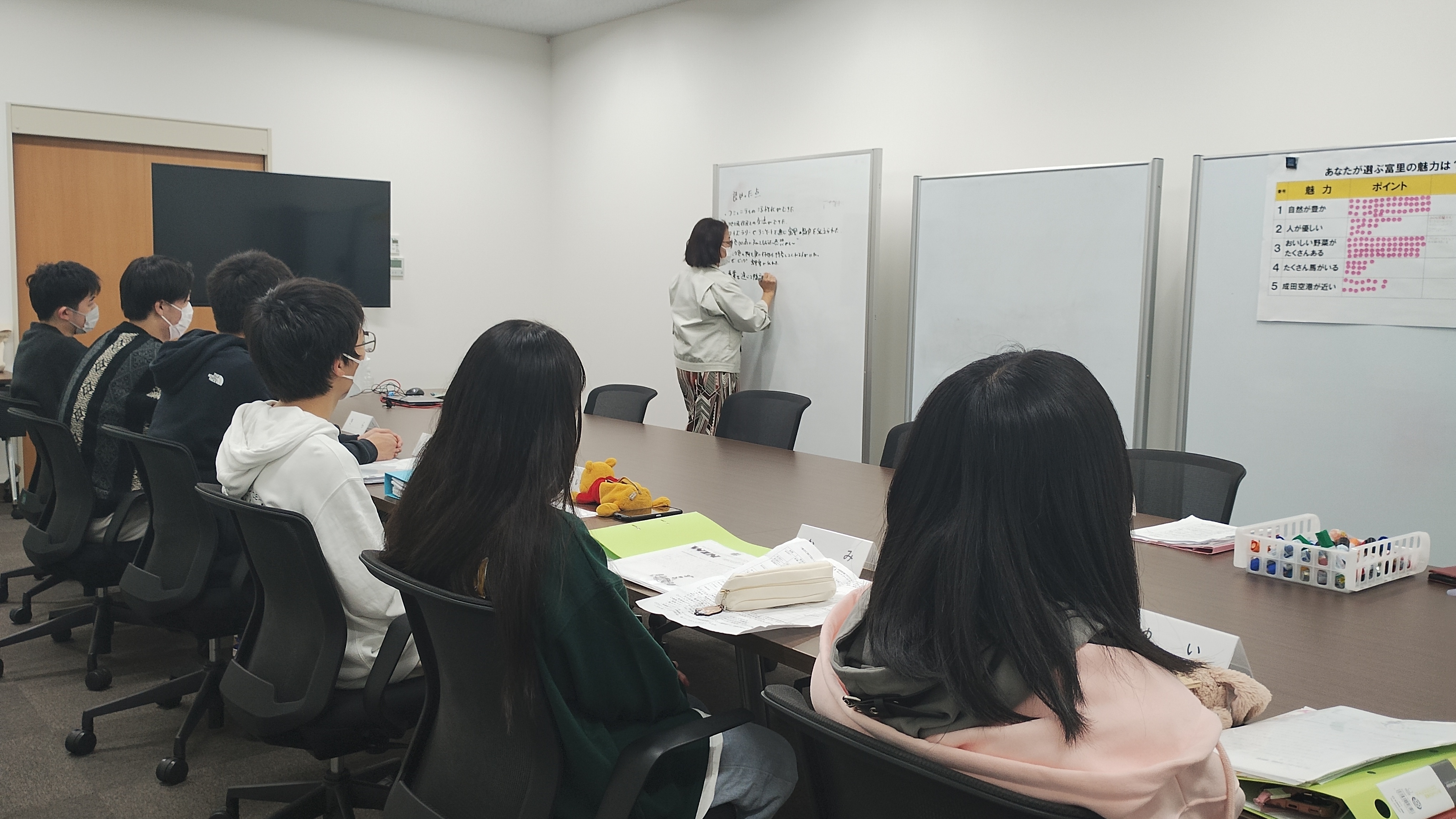

第2回の活動は、令和5年7月28日(金曜日)に開催し、メンバーが「希望する活動分野」上位3位までを取りまとめた結果に基づき、活動分野などや、その分野で活動している市民活動団体について調べました。

希望が一番多かった分野は「まちづくり」、次に「観光の振興」、続いて「環境保全」、「男女共同参画社会の形成」でした。

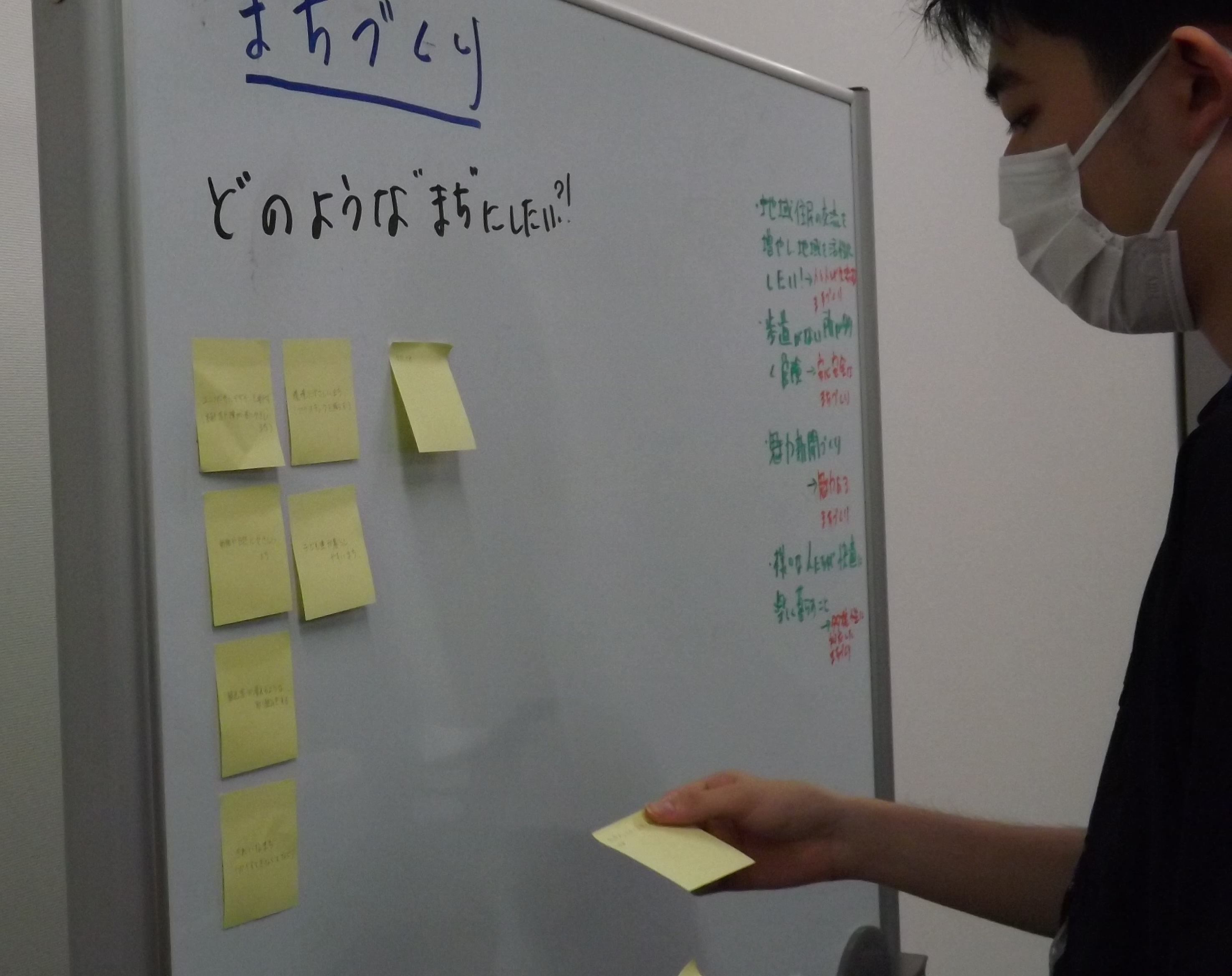

そこで、「まちづくり」について、どのようなまちをつくりたいのかをメンバーたちに聞いたところ、「高齢者や障害者にやさしいまち」、「環境にやさしいまち」、「子どもたちが暮らしやすいまち」、「動物や植物にやさしいまち」など、次々に挙がってきました。また、課題を挙げ、解決するアイディアを発表するメンバーもいました。共通するキーワードは「人」であることが分かりました。

今後、活動等を通じて、地域課題のテーマを決めていきます。

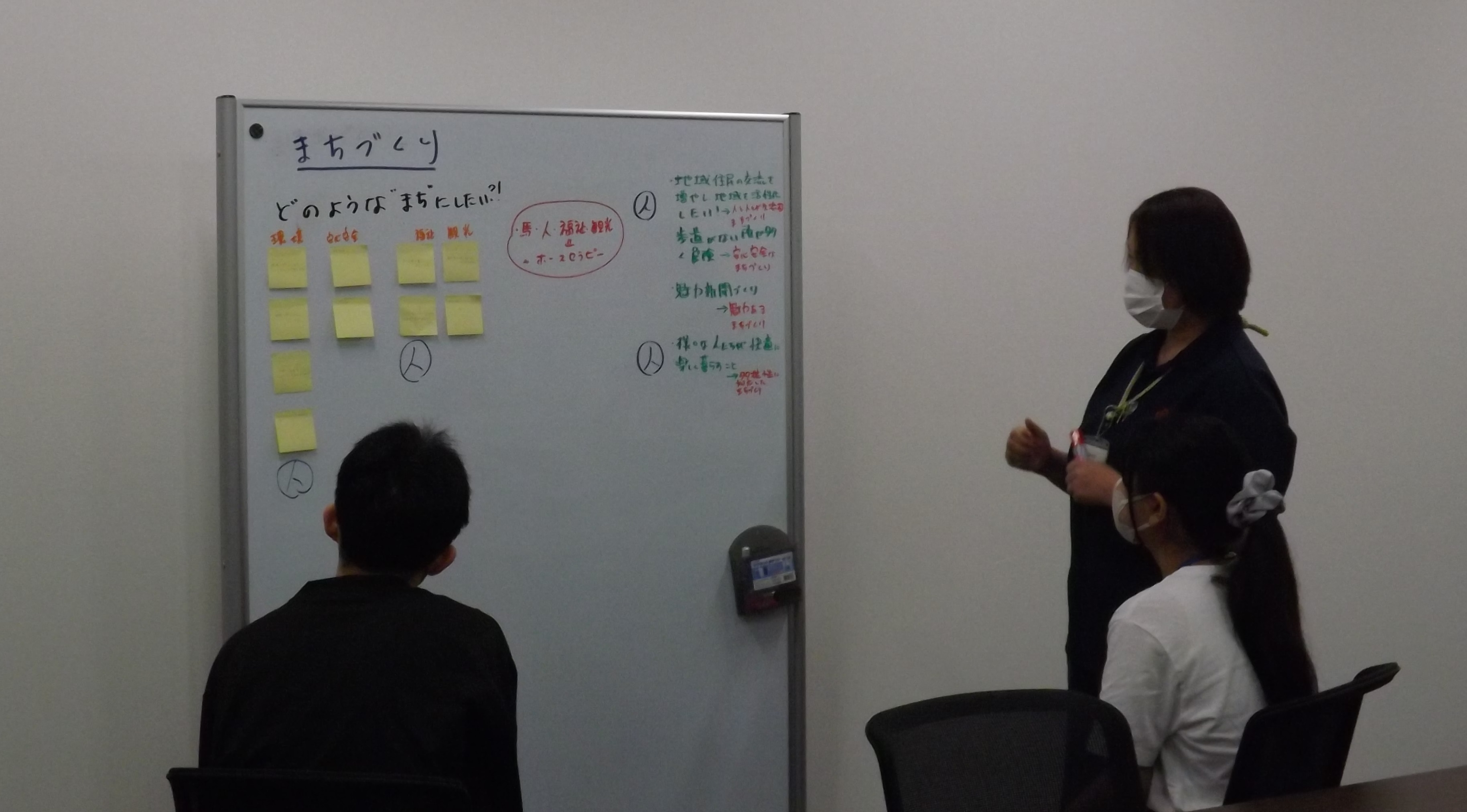

どのようなまちにしたいかを書き出しました

思い描いたまちを挙げていきます

共通するキーワードは「人」

同じ活動分野でも、団体の活動内容はさまざまです

第1回・若者プロジェクトチーム活動

若者プロジェクトチーム活動が、令和5年7月22日(土曜日)からスタートしました。

第3期若者プロジェクトチームメンバーは、市内在住の高校生から大学生までの5名です。

第1回の活動は、市長から委嘱状が交付された後、市長挨拶、若者プロジェクトチームメンバーの自己紹介、オリエンテーションが行われました。

オリエンテーションでは、活動の流れや活動のポイントを心得、データから市の状況を見て、市の主な主要課題等を把握したほか、市のSDGsの取組などを学びました。

メンバーからは、地域課題の解決やSDGs目標の達成に向けての意気込みが伝わってきました。

若者プロジェクトチームメンバーが地域活動を通じ、何を課題として取り上げ、どのような解決策を見出し、事業を企画、実行していくのか、温かく見守り、応援、御協力・御支援のほど、よろしくお願いします。

※第3期若者プロジェクトチームメンバーは、継続募集していますので、中学生から30歳までの方で、本事業に興味・関心をお持ちの方は、是非、応募してください。

アイスブレイク「緊張をほぐします」

委嘱状の交付「今日から若者プロジェクトチームメンバー」

市長挨拶「自由な発想、これまでにないアイディアを」

自己紹介「趣味、取り組みたい課題等を発表」

オリエンテーション「まずはメンバーの『関係性の質』を高めていきましょう!」

市民活動団体の拠点「とみさと市民活動サポートセンター」

公開「SDGs学習会」参加者募集 ※終了しました

第3回の若者プロジェクトチーム活動では、SDGsについて学ぶ、「SDGs学習会」を予定しています。

公開は、公開学習会として、若者プロジェクトチームメンバーのほか、一般の方、事業者の方など、多くの方々にご参加いただき、共にSDGsについて学び、地域課題とSDGs目標を自分事に捉えて、自分なりのアクションへとつなげていく機会となるように開催します。

皆様、ぜひ、ご参加ください。

開催日時

- 令和5年8月5日(土曜日)・午前10時から午後3時まで

講師

影山 貴大(かげやま たかひろ)氏

=プロフィール=

コーディネーター・ファシリテーター

合同会社J-doc company 代表社員

千葉県松戸市出身。数々の市民活動支援センター等で、まちづくりや地域活性化プロジェクトのコーディネーションやファシリテーションを行っている。

対象者

- 市内在住・在学・在勤者

定員

- 20人

持ち物

- 筆記用具

- 昼食

- 飲み物

申込方法

- 参加を希望される方は、「SDGs学習会参加申込書」に必要事項をご記入の上、ファクス、メール、窓口持参のいずれかの方法により、市民活動推進課までお申し込みください。

- 定員に達した時点で、申込の受付は終了させていただきます。

申込先・問い合わせ先

富里市総務部市民活動推進課協働推進班

住所:〒286-0292/富里市七栄652番地1

電話:0476-93-1117(直通)

ファクス:0476-93-4123

E-mail:shiminkatsudou@city.tomisato.lg.jp

※迷惑メール防止のため、@を全角で表示しています。メールを送信する際は、半角に置き換えてください。

添付ファイル

その他

- 当日は、学習風景などの写真撮影を行います。写真は、記録用及び広報用として使用するほか、講師のSNSで掲載する場合がありますので、予めご了承願います。

第3期・若者プロジェクトチームメンバー継続募集中

若者プロジェクトチームメンバーを次のとおり継続募集しています。

若者の皆さん、富里市をウオッチングして、未来に向け、まちづくりに参加しましょう♪

※添付ファイルの「募集案内」及び「募集要項」は、当初に募集した際のものを掲載しています。日程などを参考にしてください。

対象

応募の時点において、市内に在住し、若しくは在学し、または在勤する中学生から30歳までの方で、富里が好き、地域活動の解決及びSDGsの目標達成に向けて、積極的に貢献したいという意思がある方

※18歳未満の方は、保護者の承諾が必要となります。

委嘱期間

- 委嘱した日から令和6年3月31日(日曜日)まで

定員

- 10人 ※定員に達した時点で、募集を終了します。

応募方法

- 応募用紙に必要事項を記入の上、メール、ファクス、郵送及び持参のいずれかの方法で提出してください。

応募先・問い合わせ先

富里市総務部市民活動推進課協働推進班

住所:〒286-0292/千葉県富里市七栄652番地1

電話:0476-93-1117(課直通)

ファクス:0476-93-4123

E-mail:shiminkatsudou@city.tomisato.lg.jp

※迷惑メール防止のため、@を全角で表記しています。メールを送信する際は、半角に置き換えてください。

共生社会について学ぶ

お問い合わせ

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます